饮食文化是中华文明的重要组成部分,它不仅是满足生理需求的手段,更是承载历史、地域特色、哲学思想和人际情感的独特载体。从古至今,中国的饮食文化以其丰富多样性、精致工艺和深厚内涵,向世界展示着东方智慧。

中国饮食文化源远流长,可追溯至先秦时期。《周礼》中已有对饮食礼仪的详细记载,而孔子的“食不厌精,脍不厌细”则体现了古人对饮食品质的追求。历经数千年的演变,饮食文化逐渐形成了以“五味调和”为核心的烹饪理念,强调食材的天然本味与调料的巧妙搭配,反映了中国人崇尚和谐的中庸之道。

地域差异是中国饮食文化的鲜明特征。北方以面食为主,如北京的炸酱面、山西的刀削面,彰显了粗犷豪迈的风格;南方则以稻米为核心,粤菜的清淡鲜美、川菜的麻辣鲜香,各具特色。八大菜系——鲁、川、粤、苏、闽、浙、湘、徽,各自融合了当地的气候、物产与人文历史,成为地域文化的活态缩影。例如,川菜的麻辣源于盆地潮湿气候的驱湿需求,而粤菜的精致则反映了沿海地区的开放与创新精神。

饮食文化还深深植根于中国传统哲学与民俗之中。道家主张“道法自然”,在饮食上体现为顺应时节、选用当季食材;儒家强调“礼”,宴席中的座次、上菜顺序无不体现尊卑长幼之序。节日饮食更是文化的集中展示:春节的饺子象征团圆,端午的粽子纪念屈原,中秋的月饼寄托思念。这些习俗不仅维系了家庭与社群的情感,更传承了民族的历史记忆。

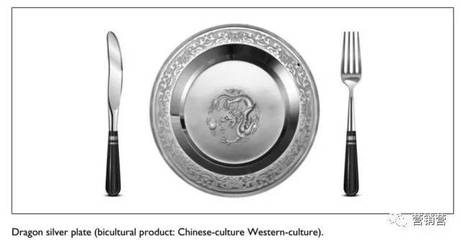

随着全球化进程,中国饮食文化也在不断演变。一方面,传统菜肴通过创新融合,如分子料理技术的应用,焕发新的活力;另一方面,火锅、奶茶等现代饮食风尚席卷全球,成为文化交流的桥梁。快餐文化的冲击也带来了挑战,如何平衡效率与健康、传统与创新,成为当代饮食文化发展的重要课题。

中国的饮食文化是一座活的博物馆,记录着中华民族的生存智慧与审美情趣。它不仅是舌尖上的享受,更是理解中国社会、历史与价值观的钥匙。在未来的发展中,我们应珍惜这一文化遗产,让其继续在时代变迁中散发永恒的魅力。